LES PLANTES

Il est temps d'explorer

À la découverte des plantes qui aiment les bains de mer

🌊 Existe-t-il des plantes qui préfèrent pousser dans des milieux salins ? Les plantes des littoraux en font-elles partie ? Quelles sont leurs spécificités physiologiques ? 🌏 Dans cet épisode, nous nous interressons aux plantes qui préfèrent le sel et qui recèlent des régulations d’adaptation fascinantes, que l’on appelle les halophytes. 🌿

PODCASTDOCUMENTAIRE

C'est un thème que Delphine affectionne tout particulièrement, un thème qui a un goût de nostalgie car ce fut ce qui a été son projet de thèse et également un goût ... de sel !

Bienvenue au cœur d'un voyage qui va vous faire découvrir les plantes qui aiment les bains de mer !

Existe-t-il des plantes qui préfèrent pousser dans des milieux salins ? Les plantes des littoraux en font-elles partie ? Quelles sont leurs spécificités physiologiques ?

Hors, le sel est toxique pour les plantes en général et seules quelques plantes spécialisées peuvent y faire face mais c’est bien sûr pas la majorité et c’est là que c’est utile de comprendre plus précisément les mécanismes de résistance au sel .

La salicorne est en effet une plante pleine de ressources. Présentation qui va vous être faite par des étudiantes de M2 Espaces et milieux d’UPC suite à un travail de groupe réalisé par Julie Dereymez, Anahi Fransisco-Néel, Maya Grandpierre et Paul Remonté. A écouter dans notre épisode !

Pour en savoir plus :

ÉTYMOLOGIE du terme

Le mot halophyte signifie littéralement plante “phyte” et le sel “halo” et donc les halophytes sont des plantes halophiles , c’est à dire “qui aiment le sel”.

La première utilisation du mot “halophyte “ a été utilisée en 1809 et est attribuée à Pierre Simon Pallas. Ce zoologiste et botaniste s’en servit pour désigner ces fameuses plantes capables de vivre sur des sols salés.

D’abord un sujet d’études fondamental à part entière, ces plantes ont ensuite fait l’objet d’un intérêt plus important dans la recherche agricole et c’est dès la deuxième moitié du 20e siècle qu’ elles sont présentes en tant que grandes cultures. En réalité, ces plantes sont consommées depuis bien longtemps mais à plus petite échelle comme par exemple la salicorne que l’on trouve en particulier dans les marais salants.

Ci-contre : en haut à gauche la Salicorne, en haut à droite la Roquette de mer, en bas à droite le palétuvier et en bas à gauche la Quinoa.

Galvan-Ampudia, Carlos S., Magdalena M. Julkowska, Essam Darwish, Jacinto Gandullo, Ruud A. Korver, Geraldine Brunoud, Michel A. Haring, Teun Munnik, Teva Vernoux, et Christa Testerink. « Halotropism Is a Response of Plant Roots to Avoid a Saline Environment ». Current Biology 23, no 20 (21 octobre 2013): 2044‑50. https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.08.042.

Nous allons nous intéresser, non pas aux algues, mais aux plantes qui préfèrent le sel et qui recèlent des régulations d’adaptation fascinantes, que l’on appelle les halophytes.

Ensuite, il se trouve que les sols mondiaux se salinisent de plus en plus et en particulier les sols agricoles. Les sols naturellement salins tels que justement les littoraux, comme les mangroves, les prés salés (polders) voient leur concentration en sel augmenter et ceux qui ne l’étaient pas naturellement le deviennent. Alors cela s’explique par plusieurs phénomènes : premièrement, des mauvaises pratiques anthropiques soit d’irrigations dans des régions arides où l’évaporation de l’eau d’irrigation trop importante va concentrer les sels dans et à la surface des sols et l’on voit même parfois une pellicule blanche apparaître. Ce sol devient donc impropre à la culture, et c’est un problème qui entraine une diminution de 30% du rendement des cultures. Soit lors du salage des axes routiers en hiver lors d’épisodes neigeux. Et deuxièmement, le changement climatique, qui par l’augmentation des températures, l'augmentation du niveau des océans entraîne également une salinisation des sols.

Polder ou pré salé

Avec l’augmentation perpétuelle de la salinisation des sols à cause du changement climatique et le fait que la plupart de l’eau terrestre soit salée, on voit ici l’intérêt de développer de nouvelles cultures des plantes halophytes d’intérêt agronomique comme le quinoa qui supporte des concentrations en sel équivalentes à celles de l’eau de mer soit beaucoup ! (une petite salière dans un litre d’eau) . A ce jour, la culture du quinoa pour l’alimentation humaine a été multiplié par 25 en 10 ans.

Les différents types d’halophytes :

Les halophytes facultatives, quant à elles, supportent le sel et ont un maximum de croissance à faible concentration comme Cakile maritima. On les dit facultatives justement parce qu'elles peuvent croître dans des sols que l’on va dire non salés et de manière optimum on va dire. Mais elles auront la même croissance sur des sols modérément salés comme les hauts de plage et préfèreront d’ailleurs ces endroits où elles ne sont pas en concurrence avec des plantes glycophytes, c'est-à-dire qui ne supportent pas le sel. Ensuite, leur croissance sera impactée à des concentrations plus fortes.

Enfin, les pseudo-halophytes, quant à elles, sont insensibles au sel à faible concentration mais ne sont pas capables de faire face à une augmentation importante de la salinisation du sol et poussent indifféremment sur les terres non salines ou salines. Elles sont alors en mesure de concurrencer les plantes sensibles au sel sur les terrains non salés.

Malgré cela, plus la concentration en sel est importante, plus le taux de croissance et l’activité photosynthétique diminuent, et cela pour toutes les plantes, même halophytes.

Les ions sodiques, donc le sodium ou plus couramment appelé le sel, vous l’avez compris, est un ion qui, en excès, devient toxique pour un grand nombre de plantes et empêche leur développement. Les plantes subissent alors différents stress physiologiques qui vont réduire leur développement et peut les amener à la mort lorsqu’elles ne sont pas tolérantes au sel.

D’ailleurs, pour les plantes dîtes classiques, les racines sont capables d’éviter les zones du sols qui sont trop salées , on appelle ça l’halotropisme négatif pour dire que les racines se dirigent à l’inverse de l’endroit salé. D’ailleurs c’est assez joli à voir en laboratoire , les racines longent vraiment l’endroit trop salé sans même le toucher. (va voir ICI pour en savoir plus)

Pour conclure

Alors comment font les halophytes pour supporter de telles concentrations en sel ?

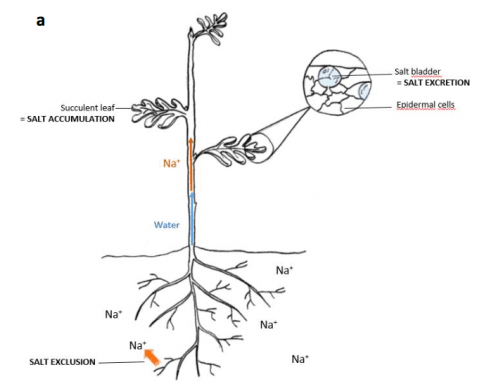

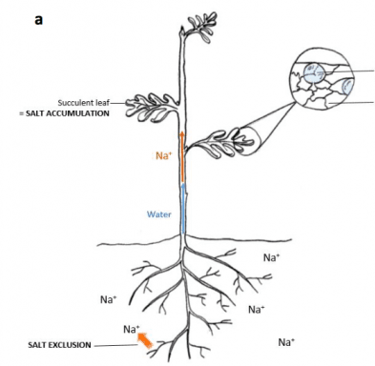

Et bien elles mettent en place des régulations cellulaires qui se traduisent par différentes stratégies au niveau de la plante entière :

1/ Le sel peut être soit excrété par la racine , c'est-à dire que la plante va activement éjecter dans le sol le sel qui tente de rentrer juste par effet d’équilibre chimique,

2/ Soit le concentrer dans les parties aériennes que sont les feuilles et tiges et en particulier dans les vacuoles des cellules. Le fait que la concentration en sel augmente va entrainer, de fait une accumulation d’eau, afin d’en réduire la concentration et donc diminuer sa toxicité. Visuellement, les feuilles sont plus épaisses ainsi que les tiges, on appelle cela la succulence.

3/ Une autre stratégie consiste à excréter le sel au niveau des cellules de l’épiderme. On observe alors parfois des cristaux qui se forment à la surface des feuilles comme chez les palétuviers, ces arbres des mangroves qui vivent les racines dans l’eau saumâtre ( cf épisode 20 sur les mangroves).

Cette plantule de Cakile maritima supporte les fortes concentrations de sels dans le sable en accumulant beaucoup d'eau dans ces cellules, diluant ainsi le sel et le rendant moins toxique. Cela lui donne des airs de plante grasse !(Krzysztof Ziarnek, Kenraiz CC BY-4.0)

Alors ce qui se cache derrière ces stratégies, c’est une réelle dynamique cellulaire adaptée à ces milieux et qui permet aux halophytes de survivre. Et ça commence par l’expression des gènes. En particuliers les gènes qui vont être responsables de la production de canaux qui excluent le sel des cellules et qui vont être indispensables à toutes les stratégies citées juste avant. Chez les halophytes, ces gènes sont exprimés en permanence, ce qui les rend plus réactives.

Il y a aussi une importance énorme de l’ajustement du métabolisme. Des sucres, acides aminés et antioxydants s’accumulent également pour contrer la présence de sel dans les cellules. Souvent, ces plantes sont très riches en ces composés, naturellement et sont également capables d’adapter leur métabolisme de manière très rapide et plastique face à ce type de stimulation.

En particulier, les métabolites secondaires, c’est à dire des composés phytochimiques non directement impliqués dans les processus vitaux de bases mais utiles à l'à côté dont la gestion du stress. Il s’agit par exemple des antioxydants, certaines hormones végétales, des tannins ou des alcaloïdes qui vont avoir pour fonction d’orienter la croissance , réguler la physiologie vers la défense en donnant un goût amer, en renforçant la paroi des cellules dans notre cas plus précis.

En réalité, toutes les plantes vont mettre en place ces mécanismes en réponse au sel mais de manière moins rapide, moins efficace et donc au-delà d’un certain seuil, ces réponses ne sont pas suffisantes face aux stress salins.

Littoral

Champ au sol salinisé par des pratiques d'irrigation inadaptées

Mangroves

Herbier de posidonie

Herbier de zostère (Olivier Dugornay CC-BY-04)

On distingue trois grands types d’halophytes : les halophytes obligatoires, les halophytes facultatives et les pseudo-halophytes. Petite précision, ici nous parlons des plantes à fleurs uniquement et non des algues que nous évoquerons plus tard.

Les halophytes obligatoires ou euhalophytes ne poussent qu’en présence de sel. Certaines euhalophytes sont complètement immergées dans l’eau de mer comme les genres Posidonia et Zostera qui sont des plantes à fleurs qui forment ce qu’on appelle des herbiers en méditerranée. D’autres comme le genre Salicornia dont on a déjà parlé qui sont régulièrement en partie immergées.

Stratégies de résistance :

Usages des plantes halophytes :

Ces plantes ont été utilisées, outre comme ressource alimentaire, pour la re-végétalisation, la remédiation de sols pollués, la floriculture ou en tant que biofiltres pour l’aquaculture. La culture de plantes fourragères halophiles se développe également et atteint 22 t de matière sèche /ha pour l’Atriplex lentiformis irrigué avec une eau salée (3,5 dS/m)). Il est également possible de récolter les halophytes pour leurs graines oléagineuses et leur contenu en protéine. Entre autres, Salicornia bigelovii contient 28% d’huile et 31 % de protéines avec un rendement de 2000 kg/ha.

Certaines halophytes sont également utilisées dans la phytoremédiation, c’est à dire comme “dépolluantes “ des sols . Car se sont souvent des plantes également capables de poussées sur des sols pollués aux métaux lourds entre autre. Elles vont alors, en poussant, accumuler ces polluants dans les feuilles, les tiges etc qui n’est alors plus présent dans le sol. Toutefois, on peut se poser la question du recyclage de la biomasse produite qui contient les polluants ???

Enfin, la gestion du sel par ses plantes nécessite, nous l’avons vu, l’accumulation de métabolites secondaires dans les tissus. Ces métabolites secondaires sont très prisés car souvent utiles à la pharmacopée comme anti cancéreux, anti inflammatoires, anti oxydants ou encore comme analgésique voire anesthésique.

Pour résumer, on se rend compte aujourd’hui que non seulement les milieux salés ne sont pas si rares mais également qu’ils progressent avec le réchauffement climatique. Cela est l’occasion de mettre en lumières ces plantes halophiles tout à fait intéressantes de par leurs capacités de gestion du sel et la capacité des plantes en général à s’adapter aux variations ioniques dans le sol.

source complémentaire : https://theses.fr/2019UNIP7004