LES PLANTES

Il est temps d'explorer

Survolons les forêts de notre planète

🌴 Qu'est-ce que réellement une forêt ? Est ce que les forêts sont toutes les mêmes ? Quels sont exactement les rôles de ces forêts ? Existe t'il vraiment des forêts primaires ? ✨

PODCASTDOCUMENTAIRE

Aujourd'hui c'est avec un grand plaisir que nous allons nous lancer dans une expédition au cœur des forêts de notre planète.

Qu'est ce qu'on appelle une forêt primaire ? Est ce qu'il existe différents types de forêts? Qu'est ce qu'on appelle une forêt ancienne ? Une forêt récente ? Et quel est vraiment le rôle de ces forêts sur notre planète ? Est ce qu'elle façonne à ce point notre monde ?

Oui, ce sont bien tous ces points, riches en surprises, que nous allons aborder dans cet épisode.

Savez-vous que le mot "forêt" cache une histoire fascinante, bien plus riche qu’on pourrait le croire ? Plongeons dans son étymologie : elle proviendrait probablement du bas latin silva forestis. Ce terme désignait initialement un espace forestier dépendant du tribunal (forum), relevant de la juridiction royale. Ainsi, la forêt n’était pas simplement un espace naturel, mais un territoire réservé, placé sous la protection exclusive du roi et soustrait à l’usage commun.

Mais le mot "forêt" a connu d’autres significations bien avant d’acquérir cette valeur juridique. Dès le 2e siècle, il apparaît dans des textes pour évoquer une vaste étendue peuplée d’arbres, un cadre presque mythique que l’on retrouve dans des bestiaires anciens. Puis, au 4e siècle, "forêt" prend une tout autre dimension en désignant une grande quantité d’objets longs et serrés, une image évoquant peut-être l’impression dense et impénétrable que procure un massif forestier.

Cependant, son usage juridique dans les premiers écrits médiévaux confirme l’origine latine du mot (forestis), liée à la justice royale, plutôt qu’un rapprochement avec le terme germanique freest, qui ferait référence à une simple plantation de sapins.

Ainsi, à travers les siècles, le mot "forêt" raconte une histoire à la croisée des langues, des pouvoirs et des imaginaires, unissant nature, autorité et mystère. Une véritable invitation à explorer ces espaces avec un regard nouveau.

Alors, une fois qu'on a donné ces définitions, ça ne nous dit rien de ce que c'est vraiment qu'une forêt. Celle-ci dépend de là où elle se trouve sur terre, parce qu’il y a différents biomes de forêt.

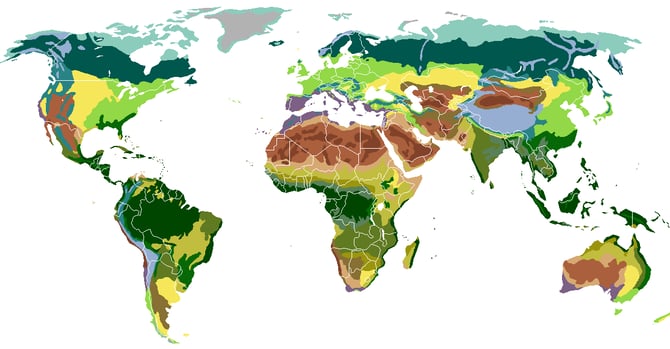

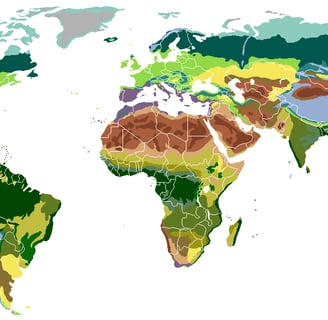

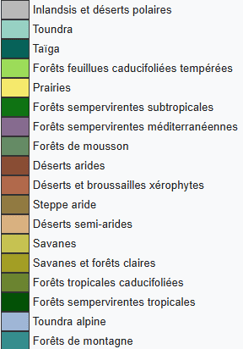

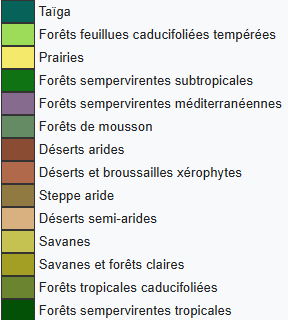

Un biome, c’est un milieu écologique étendu et homogène, à la surface du globe terrestre, donc un lieu lié à au vivant, nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui prédominent et y sont adaptés. On peut dire, grossièrement qu’il y a 4 biomes principaux sur terre pour les forêts : en premier, on a la forêt tropicale, qui représentent 45% des forêts mondiales localisées plutôt en Indonésie, au Brésil. Ensuite vient la forêt boréale avec 27% des forêts du monde, qui, elles sont localisées en Russie ou au Canada. Il y a aussi les forêts tempérées qui représentent 16% des forêts. Puis enfin les forêts subtropicales qui représentent quant à elles, 11%.

En réalité, si on veut être vraiment précises, c'est un petit peu plus complexe que ça et on identifie beaucoup plus de biomes forestier que ceux décrits. En particulier si on prend en compte les pluies annuelles et le pouvoir de l’évaporation. C'est à dire si on est dans des zones qui vont être plutôt arides, plutôt très humides ou semi arides, et la latitude, c'est à dire est ce qu'on va être plutôt dans des zones très élevées, montagneuses ou pas.

On se rends compte que les milieux forestiers, finalement, recouvrent assez bien tous ces types de biomes et ça va de justement la forêt tempérée, la forêt humide à la forêt tropicale ou la forêt très sèche, donc il va y avoir des types de forêts vraiment adaptés à tous ces biomes-là.

Pour en savoir plus :

ÉTYMOLOGIE du terme

Alors, quelle définition pourrions-nous donner à la forêt au sens où on vous en a envie de vous en parler aujourd'hui ? Ce serait une plantation, un lieu dans lequel se trouvent des arbres et qui forme un écosystème à lui tout seul.

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), une forêt n’est pas simplement un espace arboré. Pour être considérée comme telle, une superficie d’au moins 0,5 hectare, soit environ 5 000 m², est requise. Cela équivaut à peu près à la taille d’un terrain de football. Mais ce n’est pas tout : les arbres présents doivent pouvoir atteindre une hauteur d’au moins 5 mètres à maturité, et le couvert arboré doit représenter au moins 10 % de la surface totale. Et une largeur moyenne d’au moins 20 M. Son utilisation bien sûr ne doit être ni agricole ni urbaine. Cette définition d’ailleurs permet de distinguer les véritables forêts des zones boisées plus clairsemées ou des espaces agricoles parsemés d’arbres.

L’Agence de la transition écologique (ADEME) quant à elle, adopte une approche plus détaillée, en classifiant les espaces boisés selon leur superficie. Si une zone arborée mesure moins de 0,05 hectare (500 m²), elle est qualifiée de simple buisson. Entre 0,05 et 0,5 hectare, on parle d’un bosquet. Lorsque la superficie se situe entre 0,5 hectare et 4 hectares, on entre dans la catégorie des boqueteaux. Au-delà de 4 hectares, il s’agit d’un bois, et ce n’est qu’au-delà de cette superficie qu’on considère que l’on est véritablement face à une forêt.

Cette catégorisation met en évidence la diversité des espaces boisés et souligne l'importance de la superficie et de la densité arborée pour leur classification. Bien que les définitions varient selon les organismes, elles s'accordent sur le fait qu'une forêt se caractérise par une étendue significative d'arbres atteignant une hauteur notable à maturité. Ainsi, la présence d'arbres sur une surface suffisamment vaste permet de qualifier un espace de forêt.

Les différents biomes forestiers

Peut on définir la forêt ?

.Carlson, Colin J., Gregory F. Albery, Cory Merow, Christopher H. Trisos, Casey M. Zipfel, Evan A. Eskew, Kevin J. Olival, Noam Ross, et Shweta Bansal. « Climate Change Increases Cross-Species Viral Transmission Risk ». Nature 607, no 7919 (juillet 2022): 555‑62. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04788-w.

Rosenstock, Todd S., Dominic Rowland, Zara Liew, Katie Hickson, Lilly Zeitler, Stepha McMullin, Ramni Jamnadass, et Amy Ickowitz. « Blind Spots Obscure Understanding of How Forests Affect Human Health ». The Lancet Planetary Health 7, no 8 (1 août 2023): e644‑45. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00142-0.

« Six infos à connaître sur la forêt française - Portail IGN - IGN », 13 octobre 2023. https://www.ign.fr/reperes/la-foret-en-france-2022.

Trepel, Jonas, Elizabeth le Roux, Andrew J. Abraham, Robert Buitenwerf, Johannes Kamp, Jeppe A. Kristensen, Melanie Tietje, Erick J. Lundgren, et Jens-Christian Svenning. « Meta-Analysis Shows That Wild Large Herbivores Shape Ecosystem Properties and Promote Spatial Heterogeneity ». Nature Ecology & Evolution 8, no 4 (avril 2024): 705‑16. https://doi.org/10.1038/s41559-024-02327-6.

« Protecting Old Growth Forests in Europe - a Review of Scientific Evidence to Inform Policy Implementation | European Forest Institute », 28 juin 2021. https://efi.int/publications-bank/protecting-old-growth-forests-europe-review-scientific-evidence-inform-policy.

Perlin, John. A Forest Journey: The Story of Wood and Civilization. The Countryman Press, 2005.

Savoie, Jean-Marie, Marie Thomas, Eugénie Cateau, Nicolas Gouix, et Pierre Paccard. « Connaître les forêts anciennes et matures : comment ? pourquoi ? » Revue forestière française 73, no 2‑3 (30 mars 2022): 179‑209. https://doi.org/10.20870/revforfr.2021.5468.

Thomas, Marie, Raphaël Bec, Juliet Abadie, Catherine Avon, Laurent Bergès, Audrey Grel, et Jean-Luc Dupouey. « Changements à long terme des paysages forestiers dans cinq parcs nationaux métropolitains et le futur parc national des forêts de Champagne et Bourgogne ». Revue Forestière Française, no 4 (2017): 387. https://doi.org/10.4267/2042/67868.

Mais pourquoi s'intéresser aux forêts qui peuplent notre planète ? Si il fallait une raison, ce serait d'abord parce que les forêts recouvrent ⅓ des surfaces émergées de notre planète, ⅓, c'est énorme. Évidemment ce n’est pas homogène, car sur la planète il y a des pays qui regroupent à eux seuls quasiment la plupart des forêts qui abritent la planète. Ces pays se sont le Brésil bien sûr avec une grande partie de la forêt amazonienne, le Canada, les États Unis et la Russie.

Une autre raison pour laquelle il est intéressant de se pencher sur ce que sont les forêts sur terre, c'est parce qu' évidemment, vous le savez, les forêts sont principalement constituées d'arbres que et les arbres ce sont des plantes ! De ce fait là et bien, ils réalisent la photosynthèse. La photosynthèse elle va produire le dioxygène que l'on respire et qui est à l'origine de toute cette biodiversité actuelle sur terre où la plupart des organismes sont oxygéniques c'est à dire qu'ils respirent du dioxygène. Les forêts sont responsables d'une grande partie, avec le phytoplancton des océans ,de cette production d'oxygène.

Mais également elles vont aider au stockage du carbone qui se trouve dans l'atmosphère donc le dioxyde de carbone, grâce à la photosynthèse qui aura pour rôle d’aider à transformer ce CO2 en biomasse donc en en matière organique, et cette matière organique va être piégée soit dans l'arbre vivant, dans le bois mort mais aussi dans les sols directement.

Une autre raison qui nous motive a faire cette épisode est simplement parce que les forêts sont justement peuplées de plantes. Et que celles-ci représentent 80% de la biomasse de l'ensemble du vivant sur notre planète. À titre informatif : c’est 12% pour les bactéries, 2% pour les champignons, et pour les animaux, en termes de biomasse, ils ne représentent que 0,37% de l'ensemble du vivant.

Carte de répartition des types de forêts sur Terre (source : Wikimedia)

Les forêts un peu particulières

On avait aussi envie de vous parler des exemples un peu particuliers, un peu moins fréquents de forêts qu'on peut trouver sur le globe. Prenons l’exemple fascinant des mangroves, ces forêts uniques situées dans les estuaires des fleuves, où elles vivent littéralement les pieds dans l’eau. Elles évoluent dans un environnement d’eau saumâtre, un mélange d’eau salée et d’eau douce, qui constitue un habitat rare et précieux. Les mangroves sont principalement composées de palétuviers, une famille d’arbres parfaitement adaptée à ces conditions extrêmes. Ces arbres ne sont pas seulement des survivants hors pair, ils abritent aussi une biodiversité incroyable : des poissons, des crustacés, des oiseaux, et même des mammifères, tous dépendants de cet écosystème complexe. On retrouve ces forêts tropicales remarquables principalement autour de l’Équateur et dans les régions tropicales du globe. Elles ne se contentent pas de protéger les côtes de l’érosion et des tempêtes, elles jouent aussi un rôle clé dans le stockage du carbone et la régulation du climat. Ainsi, les mangroves ne sont pas simplement des curiosités naturelles, elles sont des trésors écologiques indispensables à la santé de notre planète et aux communautés qui en dépendent. D'ailleurs, je vous renvoie à un épisode de Restez pas planté là durant lequel nous avons interviewé Serge Zanvo, chercheur en géographie. Qui étudie justement les mangroves et la manière dont elles vont stocker le carbone.

Avez-vous déjà entendu parler des forêts urbaines ? Ces espaces, bien que différents des grandes étendues boisées naturelles, jouent un rôle essentiel dans nos vies, particulièrement en milieu urbain. Et si les puristes pourraient hésiter à les appeler "forêts", leur importance écologique est indéniable. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), une forêt urbaine est un système interconnecté regroupant toutes les surfaces boisées et arborées présentes dans les zones urbaines et périurbaines. Cela inclut les forêts proprement dites, mais aussi les arbres des rues, des parcs, des jardins, et même ceux qui poussent sur des terrains abandonnés. Ensemble, ils forment ce qu’on appelle une "trame verte", un réseau de végétation vitale au cœur de nos villes. Mais pourquoi en parler ? Parce que d’ici 2050, la population urbaine mondiale devrait presque doubler, une croissance fulgurante qui s’accompagne d’un défi majeur : le réchauffement climatique. Avec la densité des constructions et le manque de végétation, les villes sont particulièrement vulnérables aux îlots de chaleur urbains, ces zones où les températures grimpent en flèche en été. Les forêts urbaines sont donc bien plus qu’un simple décor naturel. Elles aident à rafraîchir les villes, à réduire les émissions de CO2, et à améliorer la qualité de vie des citadins en fournissant de l’ombre, en filtrant l’air, et en créant des espaces pour se ressourcer.

Mangrove (Heriyanto harepa-CC-BY-SA-4.0)

Forêt urbaine place de catalogne à Paris (Chabe01-CC-BY-SA-4.0)

Forêts et ancienneté

Plongeons dans l’ancienneté des forêts, un aspect fascinant qui révèle bien plus que des paysages immobiles. Parmi elles, les forêts primaires, souvent appelées forêts vierges, captivent l’imaginaire : ce sont des forêts qui n’ont jamais été modifiées par l’homme. Mais que signifie réellement cette définition, et en quoi ces distinctions sont-elles importantes ?

Commençons par différencier les types de forêts selon leur ancienneté et leur gestion :

Forêts anciennes : Ces forêts, présentes depuis au moins le début du XIXᵉ siècle en France, peuvent être gérées ou non par l’homme. Leur écosystème a eu le temps de s’établir durablement, même si elles ont été exploitées par moments.

Forêts récentes : Issues de terres agricoles reconverties, elles sont en place depuis seulement quelques décennies. La biodiversité qui s'y trouve va être une biodiversité qui va être non spécifique à la forêt, plus généraliste.

Forêts jeunes : Ces forêts, exploitées et gérées intensivement, restent dans un état de jeunesse perpétuelle. Les pratiques comme l’enlèvement du bois mort ou des arbres malades empêchent leur vieillissement naturel, entraînant un appauvrissement de la biodiversité.

D’autres classifications enrichissent notre compréhension :

Forêts subnaturelles : Ces forêts abritent des essences d’arbres natifs et se régénèrent spontanément sans intervention humaine, naturellement. Elles contiennent des éléments comme du bois mort, essentiels à la biodiversité.

Forêts primaires : Ce sont des forêts subnaturelles à grande échelle (au moins 10 000 hectares), où aucun signe d’activité humaine n’a été détecté depuis plusieurs siècles, voire depuis la dernière glaciation. Elles représentent les écosystèmes les plus anciens et intacts de la planète.

Forêts anciennes discontinues : Bien qu’existantes depuis des siècles, elles ont connu des périodes de déforestation ou d’exploitation, avant de se régénérer. Ces forêts témoignent de la résilience de la nature malgré les perturbations humaines.

Pourquoi cette classification est-elle essentielle ? Parce qu’elle reflète l’impact de l’homme sur ces écosystèmes et leur capacité à préserver ou perdre leur biodiversité. Les forêts anciennes et primaires, par exemple, sont des refuges irremplaçables pour une biodiversité spécifique et riche, tandis que les forêts récentes ou jeunes, bien qu’importantes, offrent des habitats moins diversifiés.

En Europe, la seule forêt qu'on estime être primaire, c'est celle qui se trouve en Pologne à Białowieża. C’est une forêt que l'on considère primaire du fait de sa surface importante et du fait qu'elle n'est pas gérée, qu'il y a de nombreux bois morts et toute une biodiversité associée à cette forêt qui se régénère naturellement.

Pour finir sur cette petite partie sur les forêts anciennes et les nominations de forêts anciennes et ce qu'on entend par forêt ancienne. Nous sommes super contentes de vous faire écouter une chronique d'étudiants en master 2 de l'Université Paris-Cité. C’est Maxime Vatier, Ilan len, Gloria Paillard et Jeevika Ragava qui se sont attelées à vous décortiquer un article scientifique traitant de forêts anciennes et c'est Maxime que vous pourrez entendre en écoutant notre épisode.

Forêt de Białowieża en Pologne, considérée comme primaire (WildberryPassion CC BY-SA 3.0 pl)

Rôle des forêts sur terre

On vous a mis l'eau à la bouche, les forêts ont un rôle majeur pour l'équilibre de notre planète, l'équilibre de la composition atmosphérique, l'équilibre climatique… Et on va voir les détails un petit peu plus précisément maintenant.

Le premier rôle important des forêts sur terre, diront nous, ça va être leur implication dans le cycle de l'eau, le cycle de l'eau sur terre, qu'est ce que c'est ? Eh bien, c'est le chemin que va parcourir l'eau sur notre terre. En particulier, le fait que l’eau s’évapore des océans sous forme gazeuse, formant des nuages. Les nuages vont circuler dans la couche atmosphérique du globe, ils vont entraîner des précipitations à certains endroits jusqu'aux endroits les plus en altitude, au niveau des montagnes et là aussi on aura des précipitations.

Tout au long de ce cycle de nuages et de précipitations, l'eau s'infiltre également dans le sol, est stockée dans les nappes phréatiques et repart dans les rivières via les sources. Pour enfin retourner au niveau de l'océan. Dans ce cycle de l'eau vont intervenir, les végétaux et en particulier les grandes surfaces végétalisées telles que les forêts. Les forêts vont absorber l'eau qui se trouve dans la terre par les racines et vont évapotranspirer cette eau, c'est-à-dire que d’une part l'eau va s'évaporer du sol où se trouve l'arbre, la forêt. Mais également l'eau va être transpirée des feuilles des plantes via des petits trous sur les feuilles qu'on appelle stomates qui permettent les échanges gazeux. C'est par là que vont sortir les molécules d'eau qui vont s'accumuler également dans le ciel sous forme de nuages : par les feuilles. Ce phénomène d'évapotranspiration entraîne localement un phénomène de rafraîchissement, donc empêche un réchauffement local et participent aussi à une régulation de l'eau sur terre, en particulier par la formation de nuages qui participent également à la régulation du climat. Il y a des études qui montrent que l'évapotranspiration globale sur terre liée aux forêts principalement est intimement liée aux précipitations globales, mais également à la hausse de température. Montrant l'importance de l'implication des forêts dans la régulation du climat de la planète.

Un autre rôle très important qu'on a un peu abordé c'est le fait que les forêts stockent du carbone atmosphérique. Ce mécanisme vital repose sur la capacité des arbres à absorber le dioxyde de carbone (CO₂) grâce à la photosynthèse. Ce carbone est ensuite emprisonné dans la biomasse vivante, notamment les feuilles, les troncs, et les racines des arbres. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Une fois que les arbres meurent, leur bois se décompose et devient une source précieuse de stockage de carbone dans la litière forestière et les sols. Ces sols forestiers agissent comme de véritables réservoirs à long terme, retenant le carbone pendant des décennies, voire des siècles. On estime que les plus gros stocks de carbone dans les plantes et donc dans les sols forestiers mondiaux, qui se trouvent au Brésil en Russie aux États Unis au Canada et dans une moindre mesure en Indonésie et en Australie. On voit ici que c'est complètement corrélé effectivement à la présence du boisement forestier dans ces régions-là, comme nous l’avons évoqué précédemment.

Aux écosystèmes forestiers va être associée une biodiversité spécifique très riche d'autant plus riche que la forêt va être nonexploitée diversifiée et ancienne. De nombreux micro organismes champignons bactéries mais aussi virus, dans le cas de pathogènes mais également des animaux dépendent de cet écosystème là et d'autant plus que parfois ils sont associés à une espèce d'arbre en particulier. Si l'espèce d'arbre disparaît alors et bien c'est toute la biodiversité associée à cette essence qui va disparaître.

Les écosystèmes forestiers rendent également ce qu'on appelle des services écosystémiques c'est à dire que on va pouvoir utiliser ou profiter des ressources qu'apporte la forêt. Par exemple tout ce qui est construction, bois de chauffage ressources alimentaires, cueillette, ça peut être des services culturels comme inspiration artistique, l'éducation à l'environnement, de loisir entre autres.

Pour conclure

Malheureusement les forêts sont mises en danger par les activités des êtres humains et en particulier le fait que ces activités ont entraîné un réchauffement de la planète du climat de façon exponentielle. Cette mise en danger se traduit principalement par une augmentation des températures, qui diminue la biomasse microbienne des sols forestiers. Les forêts font également face à des problèmes de sécheresse qui réduisent la production nette de biomasse, et qui entraîne aussi dans des cas vraiment importants la mort, qui fait que de nombreuses forêts sont aujourd'hui sénescentes. avec cette augmentation de température et de sécheresse on observe de plus en plus de feux de forêt naturels qui dévastent des milliers d'hectare. Ça a été le cas en 2023 au Canada avec une forte augmentation des feux de forêt qui ravagent toutes les surfaces de forêt. L'augmentation de la quantité d'azote dans les sols liés aussi principalement à la fertilisation des sols agricoles va entraîner également des grosses conséquences sur les forêts et en particulier le fait que ça va supprimer la décomposition de la biomasse et l'accumulation du carbone dans le sol.

Enfin, on observe également une augmentation des maladies des arbres qui sont plus vulnérables puisqu' ils souffrent de sécheresse de chaleur, doivent y faire face, ce qui leur demande de l’énergie et pendant ce temps des pathogènes sont dans des conditions favorables pour se développer.

Feu de forêt (USDA Forest Service CC BY-2.5)

Comme si ça ne suffisait pas les forêts réduisent également de surface du fait d'une déforestation massive en particulier en Amazonie et en Indonésie. En Indonésie d'une part parce que les forêts ont été remplacées par des cultures de palmiers à huile en l'occurrence. Mais, pour contrebalancer, il y a de petites notes d'espoir depuis quelques années justement en Indonésie où les politiques publiques ont pris le problème à bras le corps et ont régulé cette déforestation ou empêché le remplacement de culture de ce type là. Ce qui a réduit fortement la déforestation, même s'il y a toujours de la déforestation chaque année, elle n'est plus en progression.

Sur une note plus joyeuse, nous arrivons à la fin de cet épisode où nous avons exploré quelques aspects seulement de ce que sont les forêts sur terre. Production de dioxygène, abris pour une biodiversité riche, stockage du carbone, régulation du cycle de l'eau sur terre… Les forêts , par leur diversité, leur richesse et leurs spécificités sont essentielles à l'équilibre de la vie sur terre. Alors même que de nombreuses recherches montrent que cet écosystème apporte bien-être , santé mentale, diminution des pathologies physiques, l'être humain continue d'exploiter ses forêts et de raser même des forêts primaires jusqu'à ce jour préserver. En tout cas, ça nous a donné envie d’aller nous y balader…