LES PLANTES

Il est temps d'explorer

Les mycorhizes : un monde souterrain à décrypter

🌳✅ Qu'est-ce qui se passe exactement sous nos pieds, là où les racines des plantes plongent dans le sol ? Saviez-vous qu'il existe un réseau souterrain qui aide les plantes à communiquer et à se nourrir, sans qu'on le voit ? Quelle est l’ampleur de ce réseau ? 🌿

PODCASTDOCUMENTAIRE

Qu'est-ce qui se passe exactement sous nos pieds, là où les racines des plantes plongent dans le sol ? Saviez-vous qu'il existe un réseau souterrain qui aide les plantes à communiquer et à se nourrir, sans qu'on le voit ? Quelle est l’ampleur de ce réseau ?

Alors, tout d’abord, revenons à l’étymologie : mychorizes. Ce terme remonte au XIXe siècle et se divise en deux parties : myco et rhize. Tiré du grec ancien -mykès, pour champignon et de -rhiza, pour « racine ». L’ensemble signifie directement l’association entre un champignon et les racines d’une plante.

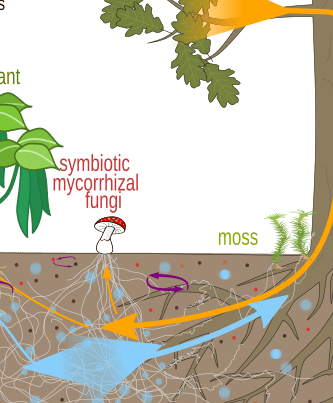

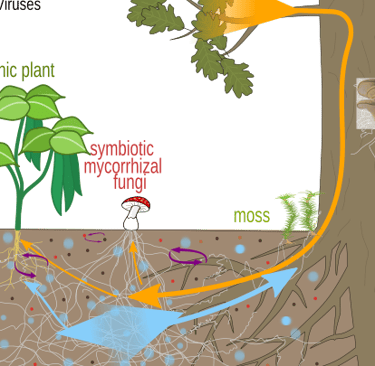

Une mycorhize est une relation symbiotique, soit étroite et durable, où elle apporte aux deux partenaires, soit mutualiste, entre les racines des plantes et les champignons. Le champignon aide la plante à capter des minéraux et des nutriments dans le sol, en particulier le phosphore et l’azote, et en retour, la plante offre les sucres qu’elle aura produits grâce à la photosynthèse. Pour rappel, la photosynthèse c’est la production de sucre par la plante grâce à la transformation de lumière et de dioxyde de carbone (CO2).

Pour revenir à nos mycorhizes, en fait, c’est un échange de bons procédés, mais surtout une stratégie de survie pour les deux partenaires ! Elle joue un rôle majeur dans l’équilibre des écosystèmes et en agriculture.

Pour en savoir plus :

ÉTYMOLOGIE du terme

Mais alors, comment se passe cette relation ? Le champignon agit comme une extension des racines de la plante. Son réseau de filaments, appelé mycélium, capte des nutriments comme le phosphore et l'azote, difficilement accessible autrement. Le champignon est un véritable système de canalisation. Pour les plantes, ce partenariat a de grands avantages : il améliore l’absorption de l’eau, protège contre les maladies et leur permet de survivre en milieux extrêmes. 80 à 90 % des plantes terrestres forment des mycorhizes, soulignant leur rôle fondamental dans les écosystèmes.

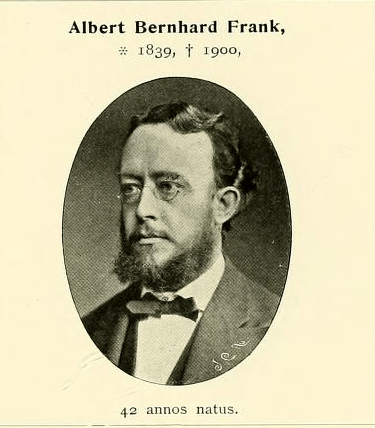

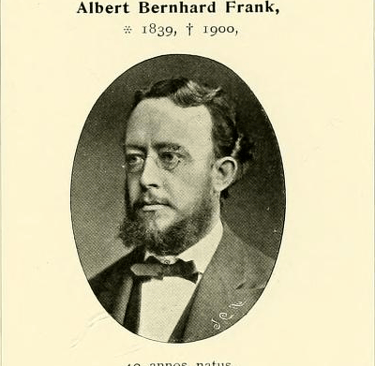

L’existence de mycorhizes a été décrite pour la première fois en 1885 par Albert Bernard Frank, qui étudiait les interactions entre les racines des arbres et certains champignons du sol, c’est d’ailleurs lui qui a apporté de mot pour la première fois. Au cours du XXᵉ siècle, des avancées majeures ont été réalisées, notamment dans les années 1960-1970, avec la découverte des Glomeromycètes comme principaux champignons des mycorhizes à arbuscules, grâce aux travaux de Mosse et Harley. Aujourd’hui, les Glomeromycètes, notamment Rhizophagus, sont des champignons mycorhiziens couramment associés aux plantes cultivées.

Un champignon qui aide une plante à trouver des ressources dans le sol, et en échange, la plante lui donne des sucres produits par la photosynthèse. Et si je vous disais que ces deux-là forment l’une des collaborations les plus impressionnantes de la nature ? Bienvenue dans le monde mystérieux des mycorhizes. C’est tout l'intérêt de notre épisode d’aujourd’hui. Nous allons ensemble explorer ce monde fascinant.

Plusieurs types de mycorhizes :

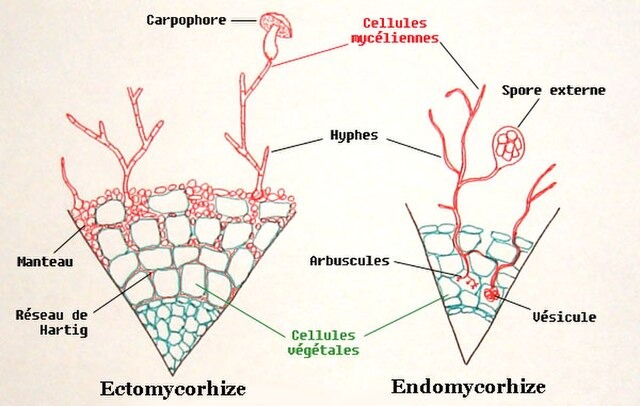

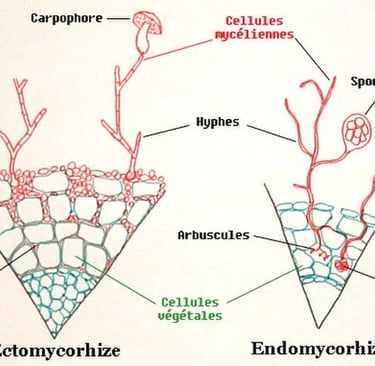

Il existe plusieurs types de mycorhizes, mais les deux principales sont les ectomycorhizes et les endomycorhizes.

Les ectomycorhizes forment un manteau autour des racines des arbres, comme les pins ou les chênes, sans les traverser. Le champignon développe un réseau de filaments fongiques qui pénètrent entre les cellules racinaires.

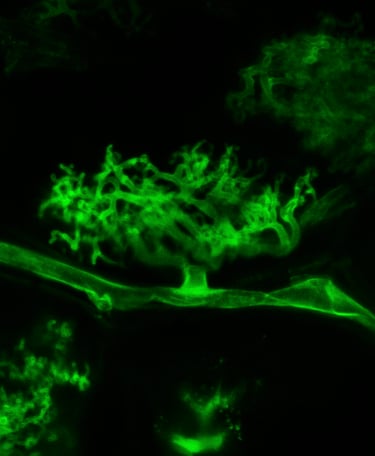

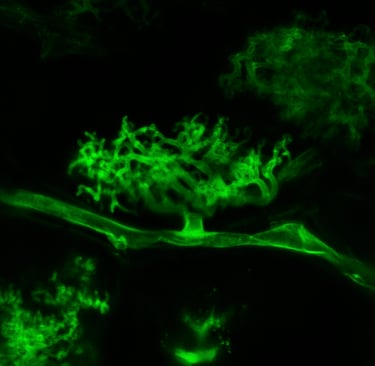

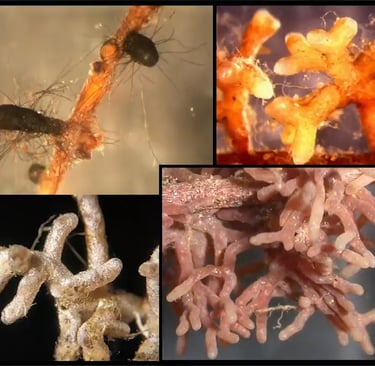

Tandis que les endomycorhizes pénètrent à l'intérieur des racines des plantes comme le blé et les herbes et forment des structures spécialisées appelées arbuscules. D’ailleurs, les champignons mycorhiziens arbusculaires forment des associations mutualistes avec les racines de plus de 80 % des plantes terrestres.

Les orchidées ont une relation mycorhizienne particulière : elles dépendent entièrement des champignons mycorhiziens pour germer et survivre aux premiers stades de leur développement. Ces champignons leur fournissent le carbone et les nutriments nécessaires à leur croissance.

Il existe aussi les mycorhizes éricéoïdes, qui se rencontrent principalement chez les plantes de la famille des Éricacées, comme les bruyères et les myrtilles. Elles sont adaptées aux sols acides et pauvres en nutriments, et permettent aux plantes d’accéder à l’azote et au phosphore organiques. Ces différents types jouent des rôles spécifiques dans la façon dont les nutriments sont échangés et absorbés.

Comment se fait le contact ?

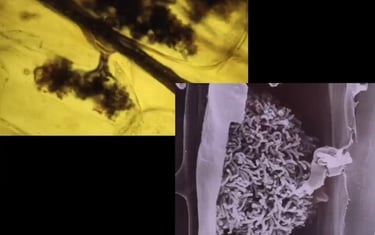

L’établissement d’une mycorhize à arbuscule commence par une signalisation chimique entre la plante et le champignon. Les plantes sécrètent des molécules qui stimulent la germination des spores mycorhiziennes et l’activation des hyphes fongiques (des strigolactones). Une fois en contact avec la racine, le champignon colonise le cortex racinaire et va établir les structures d’échange de nutriments.

D’ailleurs, c’est en 2005, que Akiyama et al. ont démontré que ces molécules sécrétées par les racines des plantes (les strigolactones) activent la croissance des hyphes mycorhiziens, facilitant ainsi la symbiose. Cette découverte a mis en évidence le rôle fondamental de ces molécules dans l’établissement de la relation mycorhizienne. Et en ce qui concerne les autres types de mycorhizes, d’autres mécanismes sont impliqués, mais ils sont encore aujourd’hui sources de recherches.

Pour conclure

Résistance au stress :

Les mycorhizes améliorent aussi la résistance des plantes à la sécheresse en facilitant l’absorption de l’eau et en stimulant l’expression de gènes impliqués dans la tolérance au stress hydrique. Une étude menée en 2015 par Juan Manuel Ruiz-Lozano et son équipe a montré que les mycorhizes aident les plantes à mieux résister au manque d’eau. On savait déjà que cette symbiose pouvait réduire les effets négatifs du sel sur la laitue en influençant certaines hormones végétales et en améliorant le fonctionnement des plantes (Aroca et al., 2013). Dans cette nouvelle recherche, les scientifiques ont étudié comment la sécheresse affecte la formation de cette symbiose et la production de deux hormones importantes :

Les strigolactones (SL) : ce sont des hormones qui aident les racines à communiquer avec les champignons mycorhiziens pour favoriser leur installation.

L’acide abscissique (ABA) : c’est une hormone qui joue un rôle clé dans la résistance des plantes au stress, notamment en réduisant la perte d’eau en fermant les stomates (de petits pores sur les feuilles qui contrôlent les échanges gazeux).

Les chercheurs ont mené leurs expériences sur la tomate et la laitue, deux cultures essentielles en agriculture. Ils ont analysé plusieurs facteurs liés à la résistance des plantes à la sécheresse, notamment : La croissance des plantes : voir si elles poussent mieux avec ou sans mycorhizes. La conductance stomatique : c’est la capacité des stomates à s’ouvrir ou se fermer pour limiter la perte d’eau. L’efficacité du photosystème II : un indicateur du bon fonctionnement de la photosynthèse, qui permet aux plantes de produire leur énergie. Ils ont aussi mesuré les niveaux hormonaux et l’expression des gènes responsables de la production des strigolactones et de l’ABA, en comparant des plantes avec et sans mycorhizes. Les résultats montrent que les plantes associées aux champignons mycorhiziens supportent mieux la sécheresse. Cela s’explique par une modification des hormones et une meilleure gestion de l’eau et des nutriments. En plus, plus la sécheresse est forte, plus les plantes produisent de strigolactones, ce qui les aide à attirer davantage de champignons mycorhiziens pour améliorer leur résistance au stress hydrique.

Le wood wild web :

Les réseaux mycorhiziens jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes forestiers et sont souvent comparés à une véritable autoroute de l'information souterraine. Grâce à ces réseaux, les plantes et les arbres échangent non seulement des nutriments, mais aussi des signaux biochimiques et des molécules de défense, influençant ainsi leur développement et leur adaptation à l’environnement. Cette capacité de communication est un phénomène clé dans les écosystèmes, au point qu’on parle parfois du "Wood Wide Web" (Simard et al., 1997).

Un réseau souterrain

Donc, les champignons mycorhiziens forment une symbiose avec les racines des plantes, leur apportant eau et nutriments (notamment phosphore et azote) en échange de sucres issus de la photosynthèse (Smith & Read, 2008). Mais ces connexions vont bien au-delà d’une simple relation à deux : elles interconnectent plusieurs plantes entre elles, formant une toile souterraine qui relie les arbres et les végétaux d’un même écosystème.

Ce réseau favorise une entraide naturelle : les arbres les plus anciens, parfois appelés "arbres-mères", peuvent transférer des nutriments et du carbone aux jeunes pousses via ces connexions fongiques, améliorant ainsi leur survie (Simard et al., 2015). Dans certaines forêts, des études ont montré que des arbres âgés aident les jeunes plants à se développer en leur fournissant du sucre.

Les réseaux mycorhiziens ne bénéficient pas qu’aux arbres : ils contribuent aussi à la biodiversité végétale. Une étude de van der Heijden et al. (1998) a révélé que les sols riches en champignons mycorhiziens hébergent une plus grande diversité d’espèces végétales. Grâce à cette interconnexion, les plantes moins dominantes peuvent accéder aux ressources autrement monopolisées par les plus grandes, favorisant ainsi une répartition plus équitable des nutriments.

La cohabitation entre un champignon et une plante donne lieu à des échanges

d'eau, de nutriments, de sucres et d'informations

(Charlotte Roy, Salsero 35 et Nefronus,CC-BY-04)

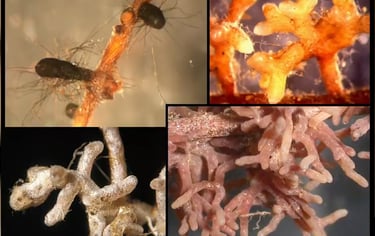

Ectomycorhizes de racines de Pin (André Ph D Picard CC-BY-04)

Les échanges nutritionnels :

Les mycorhizes jouent un rôle clé dans l’absorption du phosphore, un élément essentiel pour la croissance des plantes. Les hyphes mycorhiziens permettent aux plantes d’accéder au phosphore faiblement soluble présent dans le sol.

En 2012, Yang et son équipe ont démontré qu’environ 70% du phosphore global acquis est livré par les champignons symbiotiques dans les plantes de riz utilisé pour cette étude.

La communication chimique

Les réseaux mycorhiziens ne servent pas uniquement au transport des nutriments : ils permettent aussi aux plantes de s’envoyer des signaux d’alerte. Lorsqu’un arbre est attaqué par des insectes ou des maladies, il libère des molécules de défense qui circulent dans le réseau. Les autres plantes, en recevant ces signaux, peuvent activer leurs propres défenses avant même d’être touchées (Gorzelak et al., 2015).

Une étude marquante de Babikova et al. (2013) a montré que lorsque des plants de fèves étaient infestés de pucerons, ils transmettent un signal à travers le réseau mycorhizien, ce qui poussait les autres plants à produire davantage de substances chimiques répulsives contre ces insectes. Cette capacité de communication est essentielle pour la survie des plantes en milieu naturel.

Mieux encore, des recherches récentes suggèrent que les plantes peuvent apprendre et mémoriser ces signaux. Une étude de Gorzelak et al. (2015) a révélé que des plantes exposées une première fois à un signal d’alerte réagissent plus rapidement et plus fortement lors d’une deuxième exposition, suggérant une forme de "mémoire écologique" transmise par les réseaux mycorhiziens.

Les réseaux mycorhiziens révèlent une coopération insoupçonnée entre les plantes et les arbres. Leur rôle dépasse largement la simple absorption des nutriments : ils participent à la biodiversité, à la résilience des écosystèmes et même à la communication chimique entre les plantes. Ce réseau souterrain rappelle Internet, où l’information circule sans que nous en soyons conscients. Cependant, ces connexions fragiles sont menacées par les activités humaines et le changement climatique. Protéger ces réseaux mycorhiziens pourrait être une clé essentielle pour la préservation des forêts, l’amélioration des cultures et la lutte contre les impacts écologiques à long terme.

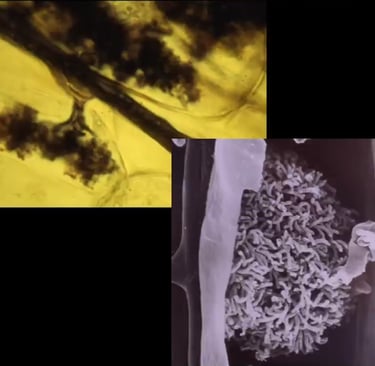

Arbuscule de Rhizophagus rirregularis observé au microscope à fluorescence. L'arbuscule mesure environ 60 µm de large. C'est le champignon qui se développe dans une cellule de la racine de la plante.

(Hector Montero,CC-BY-04)

Les deux types principaux de mycorhizes connus. (Nill the frog ,CC-BY-04)

Ces exemples d'ectomycorhizes montre la diversité de ces structures qui recouvrent les racines. (Par Marc-André Selosse ,CC-BY-04)

Endomycorhizes où l'on distingue bien les arbuscules. (Par Marc-André Selosse ,CC-BY-04)

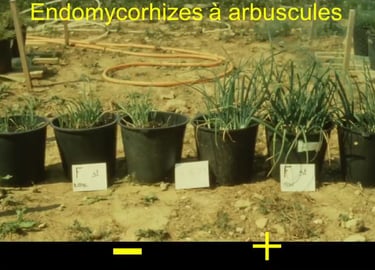

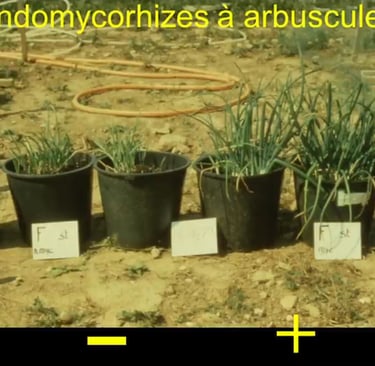

Croissance d'oignons sans (-) ou avec (+) des mycorhizes.

(Marc André Selosse ,CC-BY-04)

Rôles dans le changement climatique :

Dans un contexte de réchauffement climatique, les réseaux mycorhiziens pourraient être des alliés précieux pour les forêts et les cultures agricoles. Certaines études ont montré que les plantes associées aux mycorhizes résistent mieux aux sécheresses et au stress hydrique, car elles ont un accès amélioré à l’eau et aux nutriments du sol (Augé, 2001).

Cependant, ces réseaux sont aussi vulnérables : des facteurs comme la pollution, l’acidification des sols et la déforestation menacent leur équilibre. Les changements climatiques altèrent la diversité des champignons mycorhiziens, ce qui peut affecter la résilience des écosystèmes forestiers.

Agriculture et permaculture

Les connaissances sur le "Wood Wide Web" pourraient transformer nos pratiques agricoles. En favorisant les associations mycorhiziennes, on peut :

- Réduire l’usage de fertilisants chimiques, grâce à une meilleure absorption des nutriments.

- Améliorer la résistance des cultures face aux sécheresses et aux maladies.

- Développer des systèmes agricoles durables, inspirés du fonctionnement naturel des écosystèmes (Jeffries et al., 2003).

Certaines techniques de permaculture, comme le non-labour et la diversité des cultures, préservent ces réseaux et améliorent la fertilité des sols sans recourir aux engrais chimiques.

Quelques liens vers des références scientifiques si le cœur vous en dit :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4497361/

A.B. Frank and mycorrhizae: the challenge to evolutionary and ecologic theory / Journal Mycorrhiza / Springer Berlin / Heidelberg / ISSN 0940-6360 (Print) 1432-1890 (Online)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15503185/

https://link.springer.com/article/10.1007/s00572-004-0307-4

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15944706/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23073651/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.12631

https://www.sciencedirect.com/book/9780123705266/mycorrhizal-symbiosis

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4497361/

https://www.nature.com/articles/23932

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23656527